La photographie argentique revient sur le devant de la scène grâce à la sortie de nouveaux appareils signés Pentax ou Rollei. Le charme du négatif, le processus artisanal de développement et le tirage à l’agrandisseur séduisent les photographes en quête d’une pratique plus tangible. Mais derrière cet engouement se cache une question cruciale : la photographie argentique peut-elle rimer avec écologie ? Les produits chimiques et les matériaux utilisés pour la fabrication des pellicules posent de nombreuses questions environnementales. Dans cet article, nous explorons ces enjeux et présentons des solutions pour pratiquer l’argentique de manière plus responsable.

1- Les films argentiques

Une pellicule argentique se compose de plusieurs couches :

- Un support à base d’acétate de cellulose (substance issue des végétaux) ou à base de polyester (plastique).

- Une couche anti-halo pour limiter les reflets parasites.

- Une émulsion contenant des cristaux d’argent sensibles à la lumière.

- Une couche anti-rayure pour protéger la surface.

La fabrication de l’émulsion repose sur de la gélatine animale. En Europe, 80 % de cette gélatine provient du porc et 15 % de la peau de bovins. Pour limiter l’impact environnemental des films argentiques, certaines initiatives cherchent à développer des supports et émulsions moins nocifs.

2- Le développement

Les révélateurs

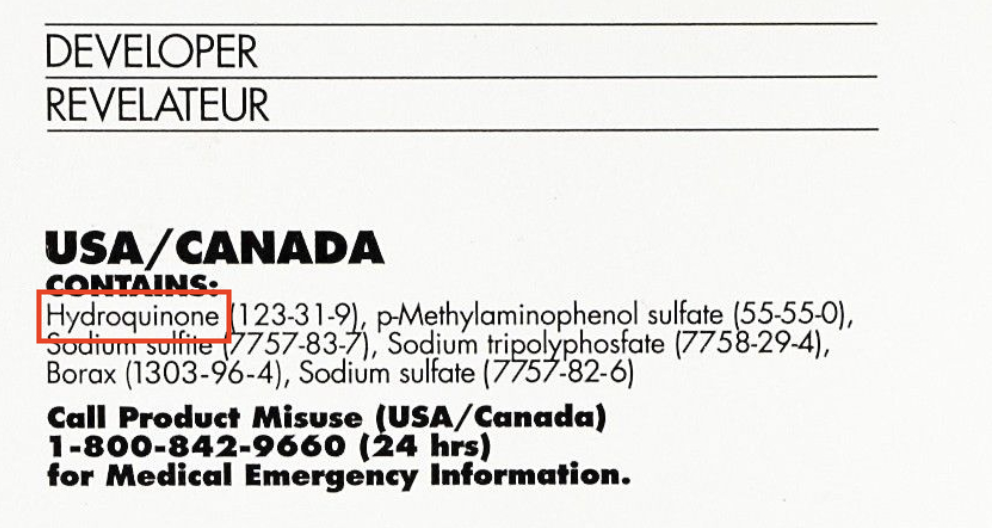

Le développement argentique fait appel à des produits chimiques comme l’hydroquinone, le génol ou le sulfite de sodium. Parmi eux, certains composants, comme l’hydroquinone, sont soupçonnés d’être cancérigènes.

Face à ces risques, les fabricants innovent. Kodak, par exemple, a remplacé l’hydroquinone par de l’acide ascorbique dans son révélateur Xtol. Des alternatives similaires sont disponibles chez ADOX avec le X-T3. Cependant, certains produits comme l’Ilford ID-11 ou le Kodak D76 contiennent toujours de l’hydroquinone. Une autre solution intéressante est le révélateur pour papier Rollei RDC Vintage Classic Developer, qui élimine complètement ce composant.

Le bain d’arrêt

Pour stopper la réaction chimique du révélateur, une solution acide, souvent du vinaigre, est utilisée. Non toxique et également employé pour le ménage, le vinaigre est une option respectueuse de l’environnement.

Les fixateurs

Les fixateurs contiennent du thiosulfate de sodium ou d’ammonium, substances généralement peu toxiques. Cependant, l’argent dissous après fixage pose un problème environnemental. En effet, si les bains de fixateur ne sont pas traités avant d’être rejetés, le métal d’argent peut contaminer les nappes phréatiques et avoir une action toxique sur les micro-organismes.

Pour limiter cet impact, les photographes doivent recycler leurs bains usagés dans des déchetteries ou faire appel à des entreprises spécialisées dans la récupération de l’argent par électrolyse.

Les alternatives

Des révélateurs écologiques comme ceux à base d’acide ascorbique ou de café (Caffenol) permettent de réduire la toxicité des produits chimiques. Par exemple, le Caffenol combine du carbonate de sodium, de l’acide ascorbique et du café instantané pour créer un révélateur maison.

Recette du Caffenol 👨🍳

Pour 250 ml d’eau, mélangez :

- 15 g de carbonate de sodium,

- 5 g d’acide ascorbique,

- 10 g de café instantané. Ajoutez 1 g/litre de bromure de potassium pour limiter la montée du voile.

Ce type de solution montre que des pratiques écoresponsables sont possibles même dans la photographie argentique.

🎞️ En savoir plus : Découvrez mon article sur la numérisation des films argentiques.

3- Vers une vision de l’argentique plus durable

L’une des solutions pour réduire son impact environnemental est de passer par des laboratoires professionnels pour le développement de vos films. Ils pourront faire appel à des prestataires spécialisés dans la gestion des produits chimiques usagés. N’hésitez pas à vous renseigner sur le type de fonctionnement adopté par votre laboratoire argentique.

Une autre possibilité repose sur les initiatives communautaires comme les laboratoires associatifs. En effet, les produits chimiques sont stockés après utilisation dans des cuves afin d’être pris en charge par un prestataire. L’apprentissage de techniques de développement écologique comme l’utilisation du Cafennol est de plus en plus courant dans ce genre de lieu. Ces actions favorisent alors un modèle collaboratif et durable.

📸 Vous n’êtes pas convaincu ? Explorez les alternatives numériques à la photographie argentique.

La photographie argentique, bien que fascinante, n’est pas sans conséquences pour l’environnement. Cependant, grâce à des alternatives comme le Caffenol, le recyclage des bains chimiques et l’adoption de pratiques responsables, il est possible de réduire son empreinte écologique. Ainsi, l’argentique peut continuer à inspirer les créateurs tout en s’inscrivant dans une démarche plus respectueuse de la nature. Il appartient à chaque photographe de faire des choix éclairés pour allier passion et conscience écologique !